1920年1月,習慣了在新年第一天收到賀年卡的臺北民眾,總有一點儀式感被打亂的焦躁。翌日,看了幾遍的信箱毫無動靜,卻在此時傳來臺北郵局大罷工的耳語。第三天,《臺灣日日新報》的報導稍稍緩解了人們的不滿與疑惑,原來不是罷工,原來又是流行性感冒。這個曾在1918年秋天肆虐一波的病魔,在1919年歲末時再度張揚,擊倒了近三十名郵務人員。街道異常冷清,男人待在家裏,僅有的訪友不是探病慰問,就是討論疫情;主婦不用忙著招待來拜年的親友,忙的是告誡沒有傳染病危機感的孩子們不能外出。

住在豐原的仕紳張麗俊,連著幾天在日記裏記錄了眾人的不安。「現時感冒流行傳染,患者大都危險,如家安然一室三十餘人,患者十數人,死亡者大小七人,各庄各人心皆搖搖如懸旌然」。月底,他去參加了林獻堂在萊園舉辦的櫟社20周年慶祝大會,縱有美景、好詩與舊友相伴,「但者番赴會為感冒流行…故心殊怏怏不樂」。

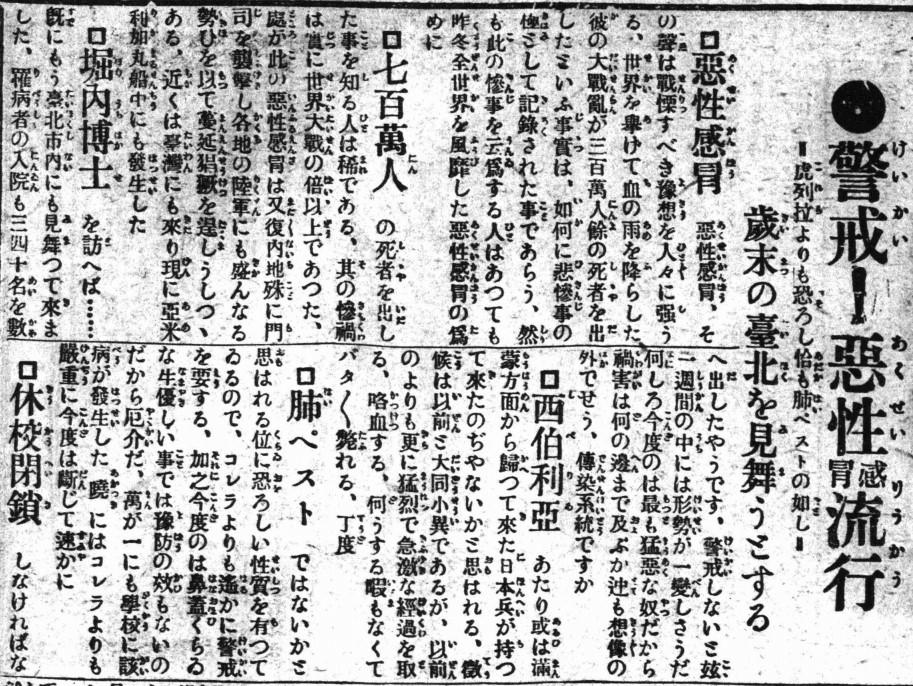

沖淡此時年節氣氛的,倒也不是什麼神秘未知的病。日治初期以來,每隔數年便有「流行(性)感冒」、「惡性感冒」、「インフルエンザ」在臺灣某地爆發的報導,及對此疾病症狀、流行特徵的描繪。醫界對此病雖有一定程度的熟悉,但並不明白病因,也沒有太多藥可用;而民眾或許聽過病名,卻不見得能把「流行性感冒」與「感冒流行」區分開來。但當疫病於於1918年第一次襲臺,人們逐漸意識到其傳播範圍之廣,死亡案例之多,跟以前大不相同。1920年流感捲土重來之時,報紙早在10月底出現數百名病患時就敲響警鐘,12月中旬的斗大標題尤其令人驚心,警告著一場比去年更猛烈的災禍就要來臨。

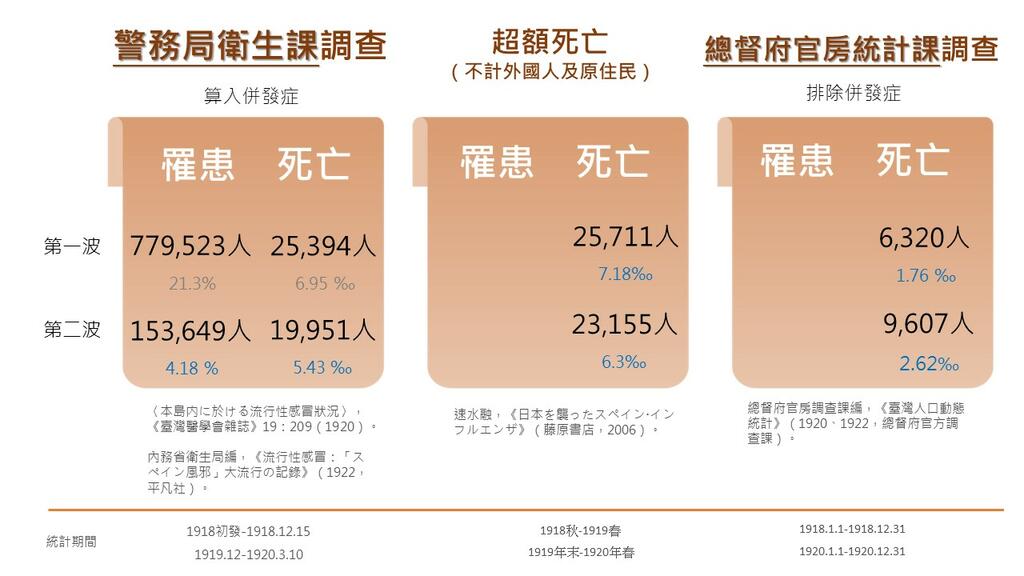

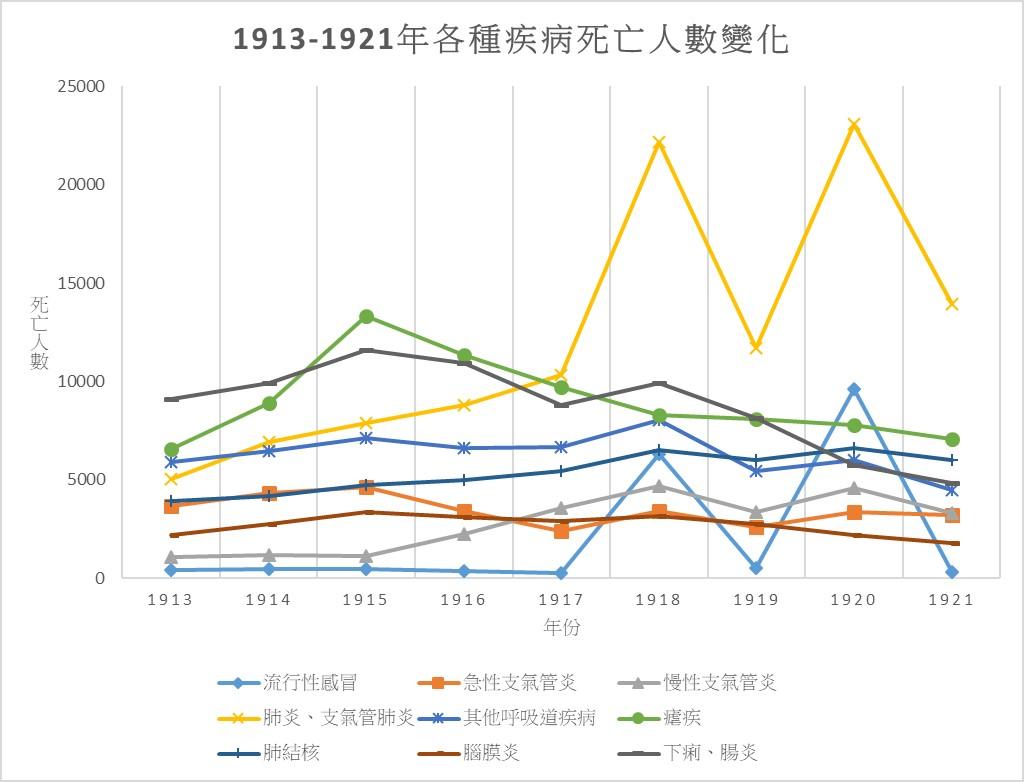

如何正確掌握流感病例數量,至今仍是一項艱難挑戰,更何況是在醫療資源稀少昂貴,就醫並不普遍的1910年代末期。根據警務局衛生課或各地官立醫院的調查報告的數據,從第一波到第二波流行,不管罹患人數或死亡人數都是下降的。但若從總督府官房調查課出版的《臺灣人口動態統計》來看,兩年間死於流感的人數不僅少了很多,且1920年的死亡人數還多於1918年。兩者數字不一致的原因,除了調查時間稍有出入外,最重要的是調查者對「死因」的定義標準不同。衛生系統的調查顯然較重視死亡診斷書中的「病名欄」,將因流感接受治療但最終併發症死亡者也視為死於流感;而官房調查課則以死亡票的記錄為準,將死於併發症算入其他的死因項中。事實上,此期間死於肺炎、支氣管炎及其他呼吸道疾病的人數也有明顯的增加。

有學者提出「超額死亡(Excess death)」的方法,重新計算了臺灣兩波流感的死亡人數,第一波超過2萬5000人(死亡率7.18‰);第二波則超過了2萬3000人(死亡率6.3‰)。與全球各地相較,當時流感對臺灣人口的影響程度只能算是中等,但與本島的其他流行病比較起來,此次流感死亡率高於常占日治初期十大死因前排的瘧疾,兩波合計的死亡人數也超過1920年以前所有法定傳染病死者數的總合。數字呈現了臺灣流感的其他特徵:它來得快去得也快;第二波的疫情嚴重區有往北移動的傾向;兩波流行對臺人的影響大於在臺日人。更重要的是,兩波流感的致死率(患者死亡的比率)分別為3.3%、15%,顯示1920年疫情的衝擊並不亞於1918年。

短短時間內,棺木短缺了,買不起棺木的貧戶只能以竹片裹屍草草埋葬;各地葬儀社、火葬場的生意應接不暇,名人染疫的消息頻頻上報,連第七任總督明石元二郎都因流感而倒下。這些報導不斷強化了人們的焦慮感。可以說,幾乎所有社會、經濟上的反應都來自疫情帶來的恐懼,或許再加上它二度來襲時伴隨而來的鬱悶。

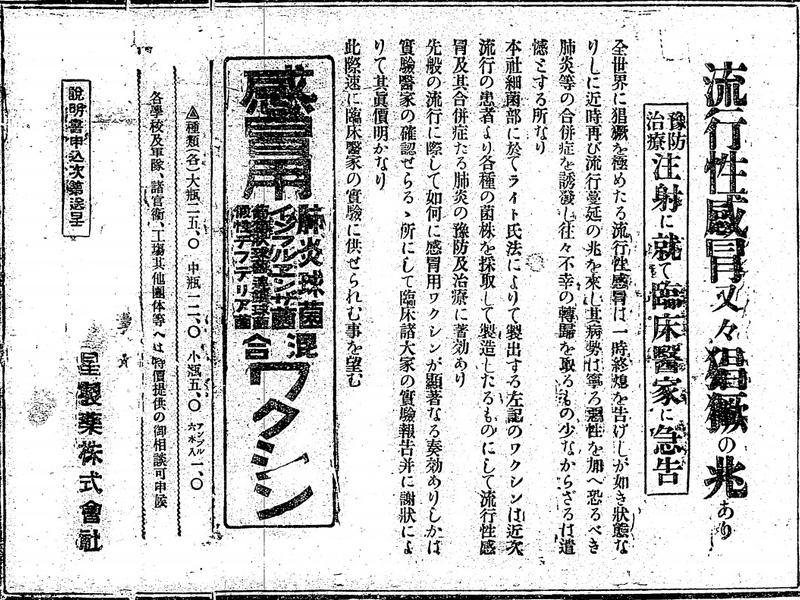

例如,常見的阿斯匹靈、奎寧等解熱西藥價格飆升,漢藥紛紛打出可治流感的廣告,民間各式偏方也層出不窮。除了吃的,還有臺灣電氣會社推出「臭氧機」,以清淨空氣、防止流感蔓延來促銷。這些宣稱、傳說具有療效或預防效果的商品,價格都翻了倍數,仍然被害怕無藥可醫的大眾搶購;死亡威脅更讓購買生命保險的人數大增。

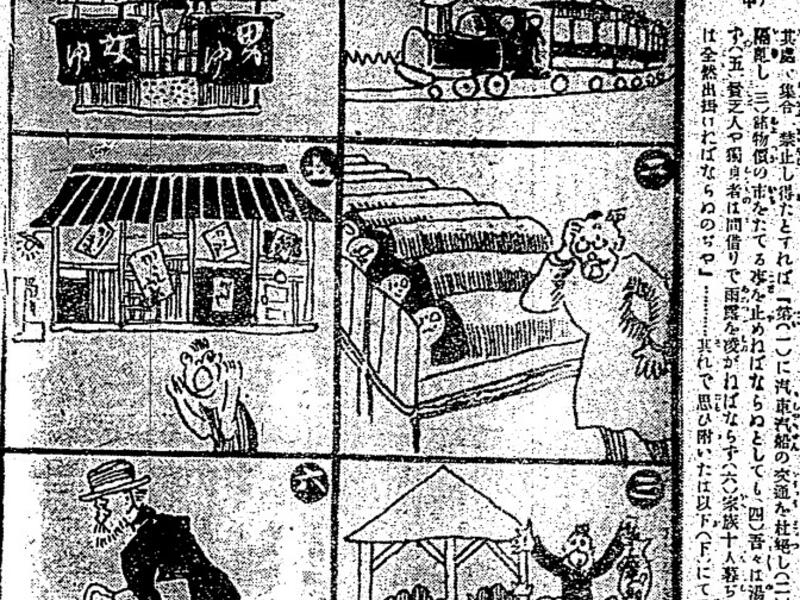

恐慌與謠言經常共存共生。一時之間,世界大戰死者的陰魂、祭典停辦的天罰,都成為街頭巷弄議論傳染無法停止的原因。對流感再起過度反應的謠言也屢有所聞。祭祀祝禱源於恐懼,也為了安撫恐懼。泰雅族原住民選擇以傳統的出草獵首儀式來安慰憤怒的祖靈,各地漢人則把媽祖、王爺、城隍、觀音佛祖、三官大帝等各路神明通通請來遶境。這些多人的聚會多在官廳勸諭下被迫延期。但疫情一緩,祭典馬上恢復舉辦,且都出現了「報復性」的空前盛況。

錯失了辨認1918年夏天疫情的先機,官方直至10月底的流感傳播開來後才有所動作。臺灣醫學會首先提出關閉學校及娛樂場所的等決議,引發社會譁然。緊接其後,11月 5日民政長官發下一紙公文,通令各廳長調查各地情勢,並講求適當的預防方法,地方廳亦發行了預防須知的中、日文版。

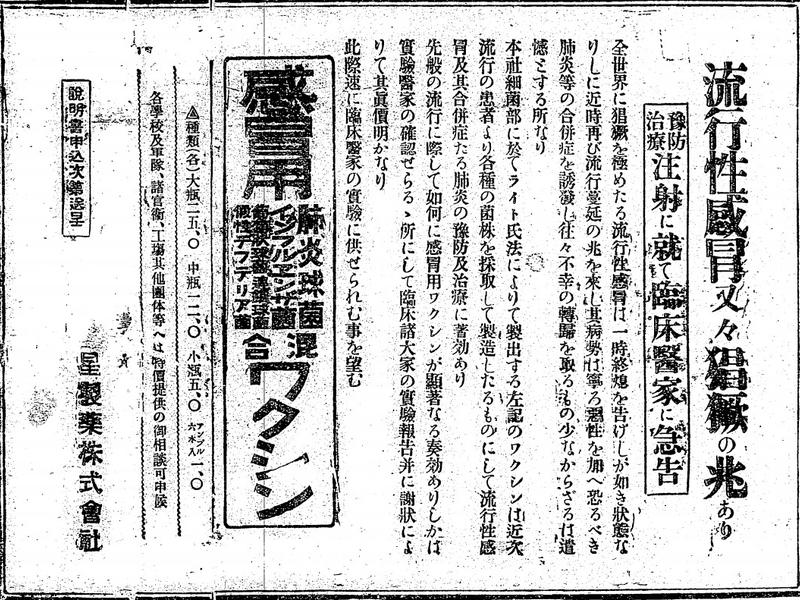

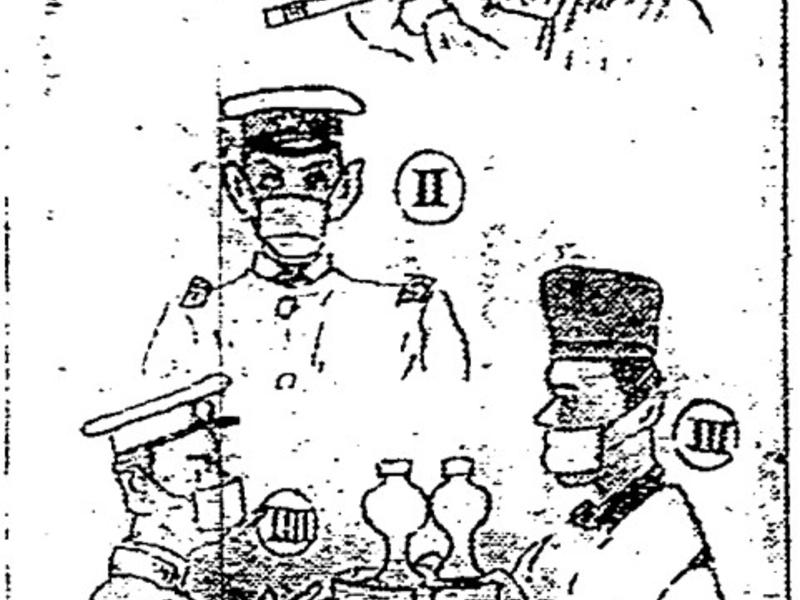

有了第一波的經驗,在第二波疫情流行尚未蔓延全島的1919年12月13日,民政長官已將防疫通知發下各廳。較之1918年,這次總督府更加強調了戴口罩、避免社交集會及與患者隔離的原則,此外,雖然疫苗功效尚未被醫界認可,也被當作防疫的手段之一。為了加強宣傳,警務局衛生課還特意作了「惡性感冒預防之歌」,發給民眾傳誦。

「預防病源傳播,為人人為國家,為人人為國家」,歌詞的最後一句恰好呈現了這次流感防疫的特色。相較於鼠疫、霍亂或瘧疾以法令強制訂定防疫規定,違者便要受罰,流感的防疫則多為宣導、勸誘、獎勵等軟性手段,甚至是訴諸情感,透過呼籲人們愛國來達成目的。

不過,有一則發生在1919年的小故事值得注意。故事的主角吳濁流,在就讀的臺北師範學校聽到關於流感起於世界大戰士兵屍體臭氣的小道消息,並將傳聞告訴家鄉朋友,沒多久竟然被警察傳喚盤查,訓斥一番才被釋回。換言之,官方在軟性而彈性的防疫措施中仍然強力執行了謠言的追究與處理,連一個高校青年都不放過。

或許當時的衛生官員早已體認到現代公衛學家的共識:恐懼比病毒更可怕,流言比流感更需要防治。從這個角度便能理解,即便充滿了不確定性,這個時代的衛生官員仍試圖做些什麼,仍要宣稱疫苗注射有助於防疫。不任由群眾情緒隨著疫病蔓延,任何措施總好過沒有作為。

2020年,COVID-19為世界各國帶來巨大的衝擊與哀傷,堅守了二百餘日無本土個案的臺灣,卻在實體書付梓前夕爆發疫情。撫今思昔,我們是否能從百年前疫情中看到人性的脆弱與堅強,集體恐慌的殺傷力,及以公衛之名的政策帶來的廣泛影響,從而能面對並反思此一全球性危機?

謹以祈願並祝福本文讀者們都能平安健康,繼續在時代巨變中挺立不搖乃至奮力前行!

延伸閱讀

- Arnold, D., 2015, “Disease, Rumor, and Panic in India’s Plague and Influenza Epidemics, 1896–1919.” In Peckham, R. ed. Empires of Panic: Epidemics and Colonial Anxieties. Hong Kong: Hong Kong University Press, pp. 111–130.

- Crosby, A., 2003, America's Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918 (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

- Phillips, H. and Killingray, D. eds., 2003, The Spanish Influenza Pandemic of 1918-1919: New Perspectives. New York: Routledge.

- 速水融,2006,《日本を襲ったスペイン・インフルエンザ―人類とウイルスの第一次世界戦争》。東京:藤原書店。

- 布朗(Jeremy Brown)著、王晨瑜譯,2020,《百年抗疫:1918後被流感改變的世界》。臺北:今週刊。

- 科拉塔(Gina Kolata)著、黃約翰譯,2020,《流行性感冒:1918流感全球大流行及致命病毒之發現》。臺北:商周出版。

- 蔡承豪,2005,〈「西班牙夫人」來了—1918年流感侵襲下的臺灣社會景況〉,收於胡春惠、薛化元主編,《中國知識分子與近代社會變遷》。臺北:政治大學歷史系,頁337-362。