2019冠狀病毒疾病(COVID-19)來勢洶洶,全球確診與死亡人數持續攀升,令人聞風色變。文學反映人生,表現人性。瘟疫與人類的關係有多密切,與文學的關係就有多密切。當瘟疫如此重大災難降臨時,個人與社會遭逢巨變,內心與外在俱受衝擊,更是文學創作的絕佳題材。世世代代的讀者透過瘟疫文學,對於人的存在、一己的處境、人我的關係、與世界的連結有了更深切的體認。

在西方文明中,瘟疫除了早見於希臘與希伯來的歷史記載與宗教經典,也出現於不同時代的文學作品,直到晚近各地的疫情與封城書寫,都是以文學面對、回應瘟疫,銘記下生命的體驗。其中代表作之一就是14世紀義大利作家薄伽丘(Giovanni Boccaccio, 1313-1375)的《十日談》(Decameron)。

故事主角由7位年紀18到28歲不等的年輕婦女及其三位年輕男子組成,他們為了逃避城中疫病,決定前往城外別墅。這十位自我隔離的男女為了排遣時光,決定以說故事自娛,每天輪流由一位擔任女王或國王,由十人每人各說一個故事。十人十日共講了100則故事,是為《十日談》。藉由十人的多元觀點與100則活生生的故事,對於社會與人性極盡嘲諷,尤其對於宗教人士的偽善與表裏不一更是大肆批判。

18世紀英國作家狄福(Daniel Defoe,1660-1731)的《大疫年紀事》(A Journal of the Plague Year)主角與敘事者H. F.,則採取與《十日談》主角們截然不同的態度與抉擇,呈現的是第一人稱的見聞與紀錄,當中引用了不少教區資料、統計數字、政府文件,加上主角本人耳聞目睹的人物與事件,以致被一些人視為紀實文學。

1665年倫敦發生瘟疫。敘事者H.F.為一未婚的馬具商,徘徊在去留之間,在哥哥力勸之下留在城內。他的記載主要依照時序敘述疫情發展,除了提供具體數據以及官方資料與防疫措施(如封屋),並不時穿插個人親身見聞的故事,增加了可信度與趣味性。虔誠的H.F.思索疫情的發生與傳播,認為除了人禍之外,還有來自上天的旨意。遺憾的是,人性善忘,經常是好了瘡疤忘了疼……

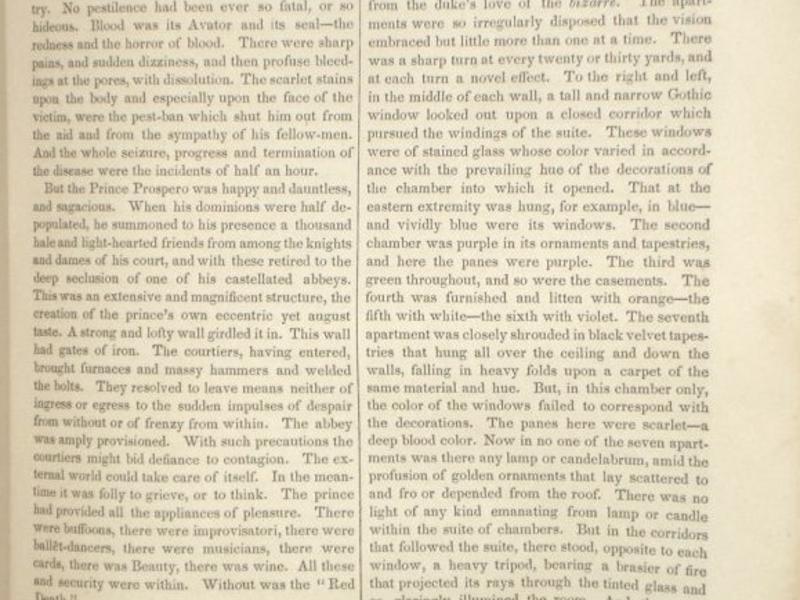

文學家面對瘟疫,固然可用紀實的手法呈現,也可藉象徵的技巧處理。19世紀美國作家愛倫.坡(Edgar Allan Poe,1809-1849)的〈紅死病的假面具〉(The Masque of the Red Death)就是明顯的例子。

故事主角為「快活,無畏,而且精明」的普洛斯佩羅親王(Prince Prospero),他的國度裡遭到恐怖、致命的瘟疫肆虐多時。儘管生民塗炭,高高在上的親王卻不為所動,「從宮中召集了一千名健壯而樂觀的騎士淑女……退隱到一座非常偏遠的城堡式宅院」(112)。親王提供各樣的活動供眾人尋歡作樂,卻任由牆外的百姓自生自滅。

如此過了五、六個月,親王決定舉辦一個盛況空前的化裝舞會,場地共有7個房間,各有不同顏色,唯獨最後一間與眾不同,為黑屋紅窗。午夜時分,鐘敲12響,此時突然出現一位陌生蒙面人,渾身裹著屍布,上面濺滿鮮血,打扮成紅死病的模樣,令人心生反感。站在第一間藍屋裡的親王見狀既驚且怒,召人前來剝下此人面具。誰知這位不速之客毫不畏懼,欺身來到親王身旁,其他人紛紛退避牆邊。接著怪客的腳步毫不停歇地由藍屋,逐一沿著各屋走去。親王火冒三丈,手持短劍尾隨在後,兩人來到黑屋時,只聽得一聲慘叫,親王竟然倒地不起。其他人蜂湧而上,抓住的竟只是那裹屍衣和面具,底下沒有實體,個個嚇得目瞪口呆。原來此怪客正是紅死病,如小偷般趁著黑夜溜進這固若金湯的城堡,那群歡樂中的男女一個接一個倒在血泊裡。於是,在午夜時分的黑屋內,時鐘靜止,盆火熄滅,「黑暗、衰敗和『紅死病』從此君臨一切,永無盡期」(116,此處譯文有修訂)。

在〈紅死病的假面具〉中,作者透過出奇的想像,精確的文字,創造出一個奇幻詭異的世界,以示瘟疫之恐怖,痴人之狂妄,歡樂之虛幻,人生之無常,死亡之無可遁逃。讀者閱讀時一方面感受到恐怖的氣氛,另一方面可思索其中的深意。

20世紀最著名的瘟疫文學作品當屬法國作家卡繆(Albert Camus, 1913-1960)的長篇小說《鼠疫》(Le Peste〔The Plague,又譯《瘟疫》、《黑死病》〕)。卡繆不僅是著名的存在主義哲學家,也是1957年諾貝爾文學獎得主。全書第一句就界定了此書的時空背景與性質:「這部記事中所談論的怪異事件是在194□年發生於奧蘭〔法國殖民地阿爾及利亞第二大城〕」(卡繆24)。這裡的「怪異事件」指的是當地發生的鼠疫,導致封城,多人病故,而主角李厄醫師一如狄福《大疫年紀事》的敘事者,以現場見證人的觀點,留下了忠實的記事(chronique)。

作者依時間順序鋪陳事件的進展,把原先這座「平淡無奇」、具「平靜的外表」(24),「沒有風景、沒有植物也沒有靈魂的城市」(25),隨著鼠疫的出現,市民的死亡,以及官員的顢頇無能,發展成風暴的中心。城中百姓則在風暴中以各自的方式來面對,或逃避,或求生、甚至求死,然而也促使某些人反思瘟疫的實質與象徵意義。主角認為依然必須為蒙受苦難者留下見證與紀錄,「簡單說出我們從疫災中學到的教訓,那就是人類值得讚美的地方比應受鄙夷的地方更多」(353)。

《盲目》(Ensaio sobre a Cegueira〔Blindness〕,1995)是1998年諾貝爾文學獎得主、葡萄牙作家薩拉馬戈(José Saramago,1922-2010)最廣為人知的作品,也是筆者所讀過最奇幻、大膽的瘟疫小說。

事件發生的時間與地點不明,只知在一個不知名國家的不知名城市裡,莫名其妙地出現了一種「白病」(102)或白盲症,患者突然間就失明,只有一位眼科醫生的太太例外,成為白盲國度中唯一的「明眼人」,如「諺語說,在盲人的國度裡,一隻眼睛的人就是王」(83),但也承受了更多的責任。

為了避免疫情擴散,軍方把罹患者拘留在一間精神病院裡集中管理,「就像痲瘋病患一樣」(89),而拘禁中的盲人非但未能和衷共濟,反倒出現彼此排擠,甚至強凌弱、眾暴寡的現象。等到這群被禁錮者憤而縱火、逃脫病院時,才發現自己早為軍隊遺棄。於是原本同住的一群人,在醫師太太帶領下,一路小心翼翼走過「瘋狂的都市迷宮」(182),好不容易回到醫師家中,彼此照應,逐步恢復秩序,突如其來的白病不知為何也突然消逝。故事末尾,盲而復明者的兩句話引人深思:「我覺得我們並沒有失明,我認為我們本來就是盲目的。盲目卻又看得見。看得見卻不願看見的盲人」(278)。

疾病是生命的暗面,一較幽暗的公民身分。每個來到這世界的人都握有雙重公民身分──既是健康王國的公民,也是疾病王國的公民。儘管我們都希望僅使用好護照,遲早我們每個人都會成為疾病王國的公民。

~《疾病的隱喻》(Illness as Metaphor)

文學來自人生,折射人性。如疫情般的極端情境,既是對作家的挑戰,也是契機,讓他們透過個人的理解與體悟,深入題材,運用想像,發為文字,以激發讀者的感情、想像與思緒,透過作家殫精竭慮呈現的精采情節與生動人物,同理共感,了解人生百態,探索人性幽微,拓展視野與胸襟,以期達到張愛玲說的,「因為懂得,所以慈悲」!

延伸閱讀

- 卡繆(Albert Camus)《鼠疫》(Le Peste〔The Plague〕)。顏湘如譯。二版。臺北:麥田,2019。

- 狄福(Daniel Defoe)。《大疫年紀事》(A Journal of the Plague Year)。謝佳真譯。二版。臺北:麥田,2020。

- 桑塔格(Susan Sontag)。《疾病的隱喻》。刁筱華譯。臺北:大田,2000。

- 麥克尼爾(William H. McNeill)。《瘟疫與人:傳染病對人類歷史的衝擊》(Plagues and Peoples)。楊玉齡譯。三版。臺北:天下文化,2020。

- 愛倫.坡(Edgar Allen Poe)。〈紅死病的假面具〉(“The Masque of the Red Death”)。《愛倫.坡短篇小說全集》。曹明倫譯。北京:當代中國出版社,2014),頁112-116。

- 漢彌敦(Edith Hamilton)。《希臘羅馬神話:永恆的諸神、英雄、愛情與冒險故事》(Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes)。余淑慧譯。臺北:漫遊者文化出版,2015。

- 劉紹華。《疫病與社會的十個關鍵詞》。臺北:春山出版,2020。

- 戴蒙(Jared Diamond)。《槍炮、病菌與鋼鐵──人類社會的命運》(Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies)。王道還、廖月娟譯。四版。臺北:時報文化,2020。

- 薄伽丘(Giovanni Boccaccio)。《十日談》(Decameron)。鍾斯(方平、王科一)譯。臺北:桂冠,2020。

- 薩拉馬戈(José Saramago)。《盲目》(Ensaio sobre a Cegueira〔Blindness〕)。彭玲嫻譯。臺北:時報出版,2002。